14 mai 2025

La santé au coeur de l’aménagement I Vitrine sur le parcours de Thierno Diallo

Thierno Diallo, membre régulier du CRAD.

Thierno Diallo est membre régulier du CRAD et professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval au sein du programme de Santé publique et communautaire. Il s’intéresse à la relation environnement-santé et poursuit des recherches interdisciplinaires impliquant une diversité d’acteurs. Il travaille, notamment en collaboration avec les chercheurs et chercheuses de l’équipe PIRAMIDES. Apprenez-en plus sur son parcours et ses recherches !

Comment avez-vous débuté votre carrière en recherche ?

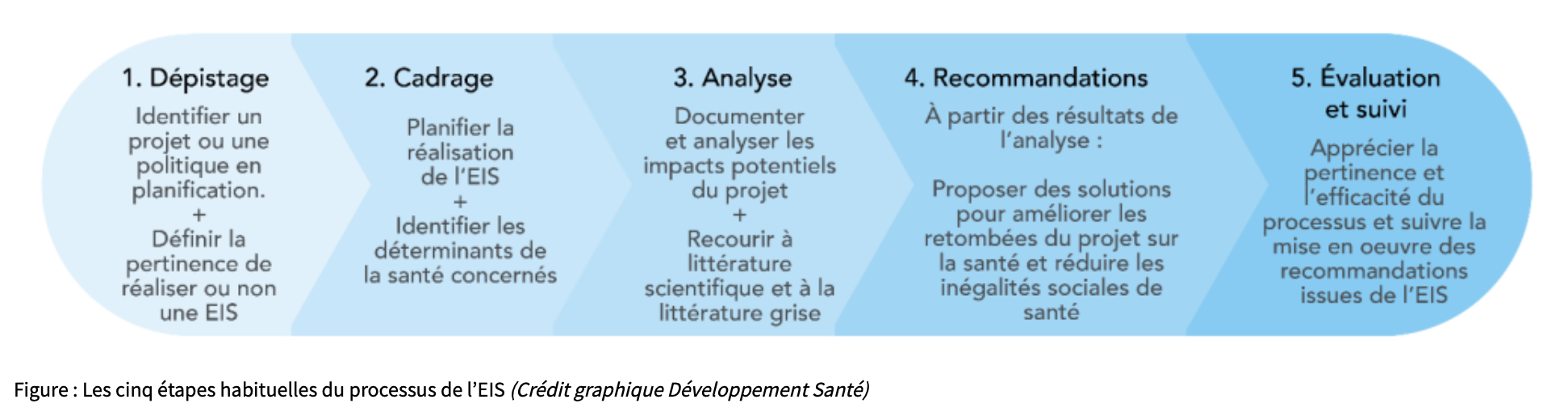

J’ai débuté mes travaux de recherche au début des années 2000. Je réalisais alors une maîtrise avec mémoire, que je menais conjointement à l’Université de Lausanne et à l’Université de Genève en sciences de l’environnement. À ce moment, je m’intéressais à la limnologie. Mon projet de recherche portait sur l’analyse physico-chimique et biologique des métaux lourds dans les eaux du Léman, un lac en Suisse, notamment sur la manière dont les métaux lourds sont absorbés par le phytoplancton. J’ai ensuite réalisé une maîtrise professionnelle à l’École polytechnique fédérale de Lausanne qui portait sur une démarche, celle de l’évaluation d’impact sur la santé (EIS). Mon rôle était d’élaborer une procédure pour la réalisation d’EIS pour différents cantons suisses.

Mon parcours académique m’a amené à obtenir un poste de chef de projet dans le domaine de l’environnement, de la santé et du développement durable. À ce titre, j’avais à réaliser des EIS sur des projets d’aménagement du territoire. Je travaillais donc à la fois avec des acteurs des villes, de la santé publique et du milieu académique. Cette démarche prenait la forme d’une mobilisation de connaissances, d’outils et d’approches pour apprécier les effets potentiels d’une proposition d’aménagement sur la santé et le bien-être des populations. Il y avait donc, dans le cadre de ce mandat, tout un côté recherche (collecte de données, analyses, diffusion des résultats aux décideurs, etc.).

En 2011, un projet de recherche financé par l’Union européenne et impliquant plusieurs villes européennes a vu le jour. Ce projet portait sur le développement d’une approche méthodologique pour étudier les risques et les bénéfices des stratégies de lutte contre les changements climatiques sur la santé. Dans ce contexte, je me suis lancé dans un doctorat en me disant que c’était l’occasion parfaite de mobiliser mes connaissances et mon expérience professionnelle. L’idée était d’utiliser l’EIS comme une approche méthodologique pour mesurer les impacts des stratégies de lutte contre les changements climatiques sur la santé en travaillant en collaboration avec la ville de Genève et ses différents départements concernés par l’action climatique. Parallèlement à mon projet doctoral, j’ai travaillé comme collaborateur de recherche au sein d’un institut de recherche en environnement et santé de l’Université de Genève. Un de mes mandats était d’explorer comment les études d’impact sur l’environnement, les évaluations environnementales stratégiques, les évaluations de la durabilité, etc., intégraient la dimension de la santé dans leurs analyses.

En 2016, j’ai été recruté comme stagiaire postdoctoral au CRAD, sous la supervision du professeur Alexandre Lebel, que j’avais déjà rencontré en 2012 lors d’une conférence internationale sur l’EIS à Québec. À l’époque, il supervisait le projet d’essai-laboratoire de cinq étudiants qui travaillaient à la réalisation d’une EIS dans un quartier de la ville de Québec. Alexandre avait réussi, à associer la Ville de Québec, la Direction régionale de Santé publique de la Capitale-Nationale, le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS), l’organisme Vivre en ville et d’autres partenaires autour de la réalisation des EIS. Comme cette collaboration a été positive et fructueuse, Alexandre a voulu renforcer ce partenariat. Il lui fallait toutefois une ressource pour travailler sur la thématique avec lui. C’est dans ce contexte qu’il m’a proposé un postdoctorat. Mon mandat était alors de développer la pratique des EIS au Québec et de voir comment il serait possible d’intégrer la dimension « santé » dans la planification urbaine au niveau de la Ville de Québec. Mon projet s’inscrivait dans une démarche collaborative et partenariale puisque j’effectuais ce postdoctorat en collaboration avec la Ville de Québec, la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale et l’organisme Vivre en Ville.

Première édition de l’Université d’été (3 au 6 juillet 2023) – La santé au coeur de l’aménagement du territoire. Une formation de PIRAMIDES à laquelle a participé Thierno Diallo dont l’objectif général est de familiariser les professionnels et professionnelles des organismes municipaux et de santé publique du Québec à la collaboration intersectorielle dans les démarches de planification territoriale. Source: PIRAMIDES.

—

Pour la petite histoire, déjà dans les années 2000, l’article 54 de la Loi sur la santé publique prévoyait que le ministre de la Santé et des Services sociaux est le conseiller du gouvernement sur toute question qui a trait à la santé. À ce titre, il il doit, notamment être consulté lors de l’élaboration des mesures qui pourraient avoir un impact significatif sur la santé de la population. À l’époque, le gouvernement du Québec avait développé une approche qui permettait d’apprécier cet impact. Presqu’au même moment, l’un des six centres de collaboration nationale en santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada, le Centre de collaboration nationale sur les politique publique et la santé, a été chargé d’outiller les acteurs de la santé publique canadienne sur différentes thématiques, dont l’évaluation d’impact sur la santé. Et au cours de l’année 2007-2008, un projet pilote sur l’EIS a été mis en œuvre en Montérégie.

Aujourd’hui les EIS sont très répandues, notamment avec la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) (lancée en 2016) et, plus spécialement, la Mesure 2.6 qui incite les municipalités et directions régionales de santé publique à travailler ensemble pour réaliser des EIS.

EIS réalisées par l’équipe PIRAMIDES :

- Évaluation d’impact sur la santé – Projet de construction de logements sociaux et abordables- Coopérative de solidarité en habitation de Cœur

- Évaluation d’impact sur la santé du projet de réaménagement et verdissement de la rue Saint-Vallier Ouest

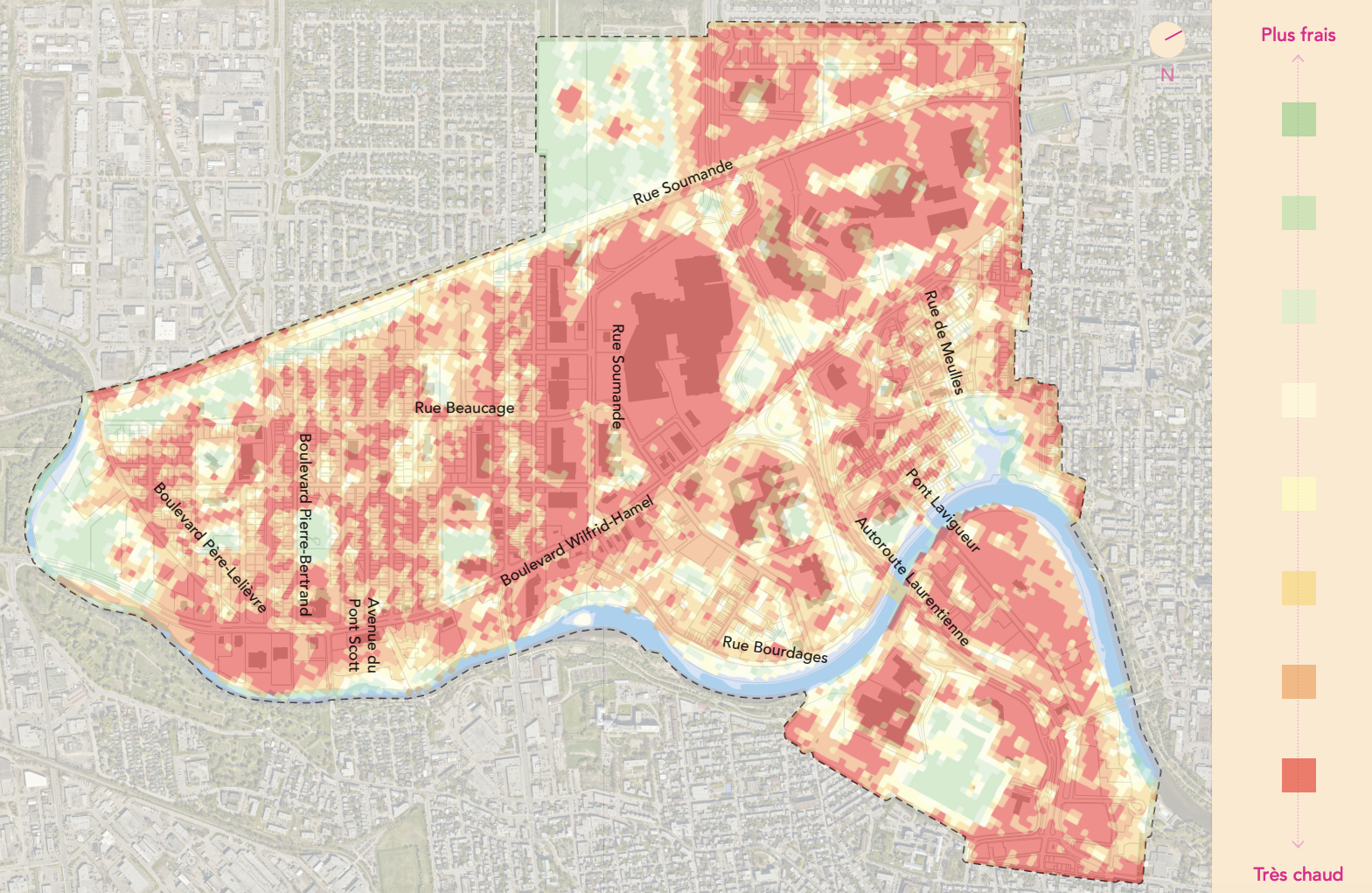

- Évaluation d’impact sur la santé – Vision d’aménagement du Pôle urbain Wilfrid Hamel / Laurentienne

—

Pourquoi l’EIS ? Qu’est-ce qui vous a amené à vous y intéresser ?

À la fin de ma deuxième maîtrise en environnement, je devais effectuer un stage. J’étais intéressé par les études d’impact sur l’environnement. N’étant pas du profil santé, je ne connaissais pas les EIS. Un beau jour, un professeur m’informe qu’il connaît un bureau qui travaille sur les études d’impact et qui est à la recherche d’un stagiaire. Avec mon accord, il y a envoyé mon dossier de candidature qui a été retenu pour une entrevue. Lors de l’entrevue, le bureau m’expose le fait que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) commence à promouvoir les démarches d’EIS et que leur équipe travaille à en développer pour différents cantons suisses. Mon réflexe a été de dire que je n’étais pas du domaine de la santé et que je m’intéressais plutôt aux évaluations environnementales. À l’époque, je dois dire que je n’étais pas très au fait des liens entre santé et environnement. J’en ai ensuite discuté avec le professeur qui m’avait référé. Il m’a avoué qu’il s’agissait là d’un projet novateur duquel pourraient découler de belles opportunités pour moi. Après réflexions, j’ai finalement accepté l’offre et j’ai cheminé avec l’outil pendant tout le reste de mon parcours. C’est même devenu une expertise originale.

Sur quoi portent vos projets de recherche actuels ?

Je fais partie du programme de santé publique et communautaire de la Faculté des sciences infirmières. Bien que je consacre encore une partie de mes travaux aux EIS, elles sont devenues, au fil du temps, mon champ de recherche secondaire. Mon intérêt principal est la dimension « changements climatiques et santé ». Je mène notamment des travaux sur les perceptions des infirmières par rapport aux changements climatiques : qu’est-ce qu’elles connaissent des changements climatiques, quels rôles ont-elles à jouer pour la protection des populations face à la crise climatique, comment elles s’y prennent pour jouer ces rôles, etc. ? Je travaille également à l’intégration de la thématique des changements climatiques (et d’autres enjeux environnementaux) en lien avec la santé dans la formation des étudiants et étudiantes, en particulier ceux et celles en sciences de la santé. Je le fais en m’intéressant entre autres au développement d’outils, de trousses pédagogiques et de différents autres supports pour l’enseignement. Je m’intéresse aussi aux co-bénéfices de la lutte contre les changements climatiques pour la santé, c’est-à-dire à l’intégration des préoccupations de santé dans les mesures de lutte contre les changements climatiques. Je mène actuellement un projet de recherche avec différents acteurs publics de la Capitale-Nationale et du gouvernement fédéral sur la question des relations qu’on observe entre les stratégies de lutte contre les changements climatiques et les inégalités sociales. Les changements climatiques posent déjà un lot d’inégalités, il faut éviter que les mesures mises en place pour lutter contre ce phénomène soient des vecteurs d’inégalités supplémentaires.

Îlots de chaleur urbains sur le territoire à l’étude en 2012. Source: Données Québec. (s. d.). Ilots de chaleur/fraicheur

urbains et température de surface 2012.

Comment vous décririez-vous en tant que chercheur ?

Je m’inscris dans la recherche interdisciplinaire et participative. Je ne suis pas d’avis qu’un individu, qu’un champ d’expertise, puisse à lui seul apporter des solutions aux enjeux complexes auxquels nos sociétés font face. Je pense que la mobilisation des connaissances venant de différentes disciplines et approches est très importante. Je m’engage aussi dans la recherche-action, recherche où sont impliqués plusieurs acteurs qui ont des attentes quant aux résultats de mes recherches. J’accorde ainsi une importance très particulière à tout ce qui concerne la diffusion et le transfert des connaissances.

Quels sont les thèmes ou disciplines que vous aimeriez explorer un jour ?

Les relations internationales, la géopolitique, l’histoire et la fameuse question de la répartition et de la gestion des ressources entre différents pays m’intéressent beaucoup. En ce sens, j’essaie dans mes recherches actuelles d’alimenter des partenariats à l’étranger en menant des projets conjoints.

Comment voyez-vous l’avenir de la recherche en aménagement et en développement ?

Je vois l’avenir de la recherche en aménagement et développement de manière interdisciplinaire, intersectorielle et participative. Je pense que les différents acteurs saisissent de plus en plus le fait qu’il est essentiel de travailler ensemble pour construire des milieux de vie durable (construire avec et pas pour). En ce sens, le milieu académique a un rôle important à jouer qui passe par la formation des futurs aménagistes, architectes, urbanistes, etc. La formation offerte aux professionnels et professionnelles de demain doit être de nature interdisciplinaire et ouverte. Dès leurs études, il faut permettre à nos étudiants et étudiantes d’intégrer différentes réflexions, disciplines, etc., pour qu’ils puissent non seulement développer une vision holistique et globale des enjeux, mais qu’ils soient également prêts à travailler en intersectorialité sur le terrain.

Source: TensorSpark, Adobe Stock

Entrevue réalisée par Melina Marcoux, coordonnatrice du CRAD, 2025.

Pour consulter d’autres vitrines sur les membres du CRAD : Cliquez ici